从上世纪90年代至今,我们亲历了商场从百货业态向综合业态的转型,再到现下各具特色的体验型商场大量涌现,购物中心为跟上时代的步伐在不断地转型,竞争也更加激烈。

几乎每个商场现在都在讲“体验”,大家都想通过体验式的业态布局,构建一个与众不同的线下空间,用线上消费所缺失的体验感,吸引消费者重回线下。

如何布局体验式业态才能吸引消费者前来?如何从消费者多样化的需求中发现最适合自身的体验创新点?我们从购物中心发展的趋势中看到了一些答案。

1、从百货商场到体验式商业

1) 百货时代

90年代的时候,物质并不如现在发达,市中心的百货商场是个令人向往的地方,那里有很多我们从不曾见过的商品。彼时的国营百货大楼最讲求商品的实用性,力求满足所有人的所有生活需求,品种越多越能获得消费者的青睐。

90年代后期,拥有全新经营理念的外资百货商场进驻国内市场,丰富的品牌以及开架式自选的购物体验让人大开眼界,逐渐改变了我们在商场购物的方式。

2)多业态时代

2000年至2010年前后,大批新型购物中心面世,综合了百货、超市、影院、儿童游乐场、餐饮等多种业态的购物中心,能够一次性满足我们多重购物需要,成了周末休闲好去处。我们逐渐形成了在顶层看场电影,去楼下吃个饭,再去超市购个物的休闲习惯。

在混合业态的影响下,传统的百货零售对市民的吸引力在下降,餐饮、休闲、娱乐等更容易积攒人气的业态被大量引进商场。

3)体验时代

消费需求多元化的今天,购物中心开始关注消费者在精神上的需求。商场通过科技与消费场景的融合,引入VR/AR等黑科技创造社交话题,打造主题街区,创造基于社交的线下消费新场景,并定期举办主题体验活动,吸引年轻消费者的目光。

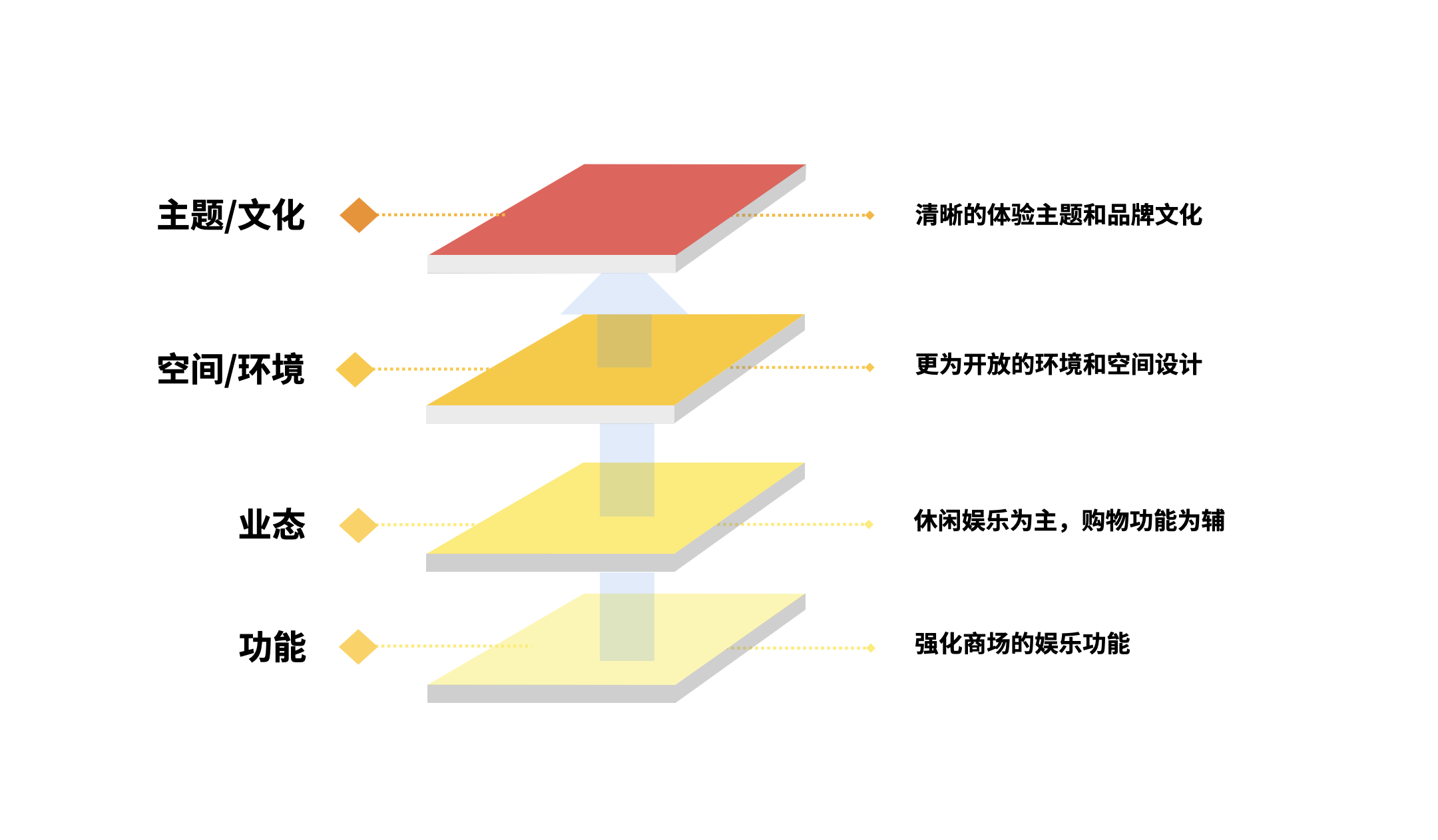

如今购物中心所追捧的“体验式商业”,是区别于传统商业的一种以零售为主的业态组合形式,它注重消费者的参与、体验和感受,对空间和环境要求也更高。我们从以下五个维度概括了体验式商业的特点:

1. 功能:

引入“黑科技”,加装互动游戏或触摸装置,强化商场的娱乐功能。

2. 业态:

在业态配比上,以休闲娱乐为主,购物功能为辅,并且引进新品牌或品牌的新业态,主打全国/区域首店的体验独特性。

3. 空间:

采用更为开放的环境和空间设计,着力开发公共空间的娱乐性、互动性、情景性,营造五感上的独特体验。

4. 文化:

具有清晰的体验主题和品牌文化,商场作为文化的内容平台,既生产自有IP文化,也整合联动其他品牌内容。

近10年时间里,商场对于主题体验空间的打造,经历了1.0版本的主题空间,2.0版本的主题街区,再到3.0版本的沉浸式主题商场,空间不断扩大但针对的消费者人群和场景却更加细分。

为了提升差异化的优势,商场还会综合多个主题街区,形成配套的主题式生活场景,最终形成整体沉浸式的线下体验场景。

2、空间体验的三大趋势:社交、自然、品牌化

趋势一:社交成为线下空间的主要场景

消费社交化的趋势在近年来愈加明显,购物已然成为社交生活的副产品。消费者相互间需要交流,需要参与社会活动,而这个时候购物中心就不再是一个购物平台,更像是一个社交平台。消费者对“逛商场”这个社交行为的追求、 对休闲与娱乐的需求,都进一步推动着线下消费的迅速回春。

在线上购物持续发展的同时,线下的实体商场也在不断完善自身。消费者热衷线上购物的方便快捷,也开始期待线下商场中餐饮、购物、休闲、娱乐等社交业态之间一体化的无缝体验。线上与线下消费不再是对立的两面,走向平衡与结合。

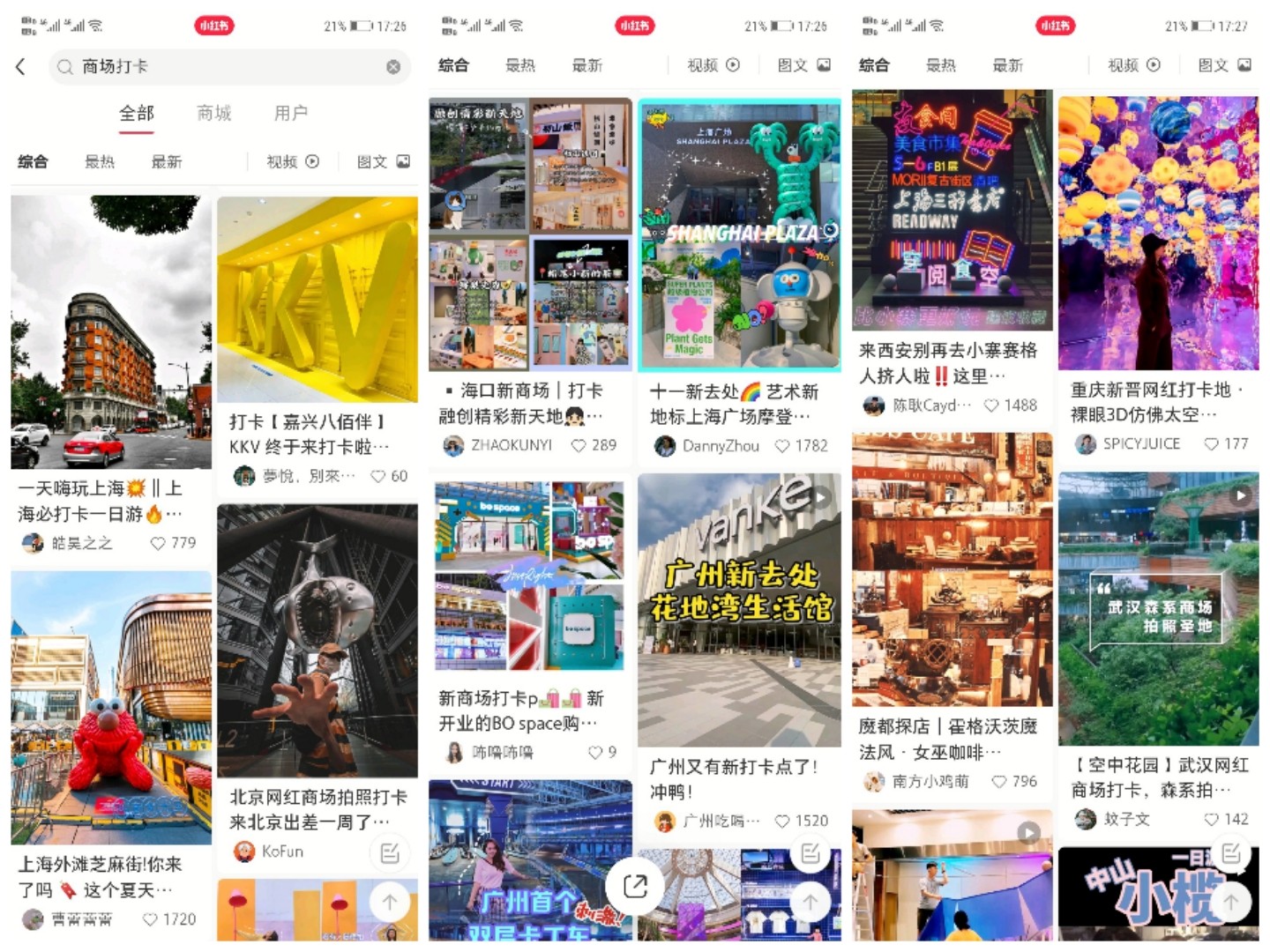

另一方面,基于商场空间和购物体验的打卡、分享,成为当代年轻人生活中重要的社交货币。各类社交应用的涌现,极大方便了人们在各自兴趣圈层的聚集和分享,这些圈子对消费者的决策产生极为可观的影响力。

主题空间往往一开始就利用视觉上富有冲击力的色彩或结构,充分激活观者的猎奇心理,用新鲜感抓住注意力。主题场景与所承载的文化内容,更是从情感的角度唤醒人愉悦的情绪,带来更强烈的感受。

当自我情感、场景、空间发生关联时,商场的属性已经从一个空间环境延伸为一种社交货币,经由消费者的线上分享,能够为特定圈层中的人塑造专属的社交存在感和归属感,再由此吸引的潜在消费者前往线下进行打卡。

趋势二:追求空间与自然的融合

面对城市生活中的压力、拥堵和污染,更多消费者开始有意识地选择更健康的环境和产品。尤其是快节奏的一线城市消费者,更加渴望灵活的空间、开阔的户外环境、大面积的生态绿化。

深业上城位于深圳的两座山体公园之间,东西两侧分别是笔架山和莲花山,东南面为中心公园。为了合理运用这种自然环境的优势,商场向东西两个方向各架设了一座人行景观天桥,分别延伸进两座公园,消除了自然环境与商业之间的界线。

从两端公园过来的市民,可以直接进入商场三层的开放式Loft小镇。小镇总建筑面积约10万方,由十数栋Loft独栋建筑组成,底层为商铺、餐饮、剧场和画廊形成商业小镇,二三层则为文创产业以及居住空间。在商场的顶层空间还原一个高低错落、空间变化丰富的小镇街巷空间。

小镇的建筑单体设计上采用了非常简洁的几何图形,棱角分明、干净利落,没有多余的修饰。配色上大面积使用暖色系色彩墙体与灰白色建筑,形成强烈的视觉冲击,非常适合拍照打卡出大片,成为了一处网红打卡景点。

深业上城屋顶空间的打造,突破了室内大盒子式购物中心的封闭感和沉闷感,加上两端连接城市公园,是自然环境和街区商业结合的一次成功探索,也是购物中心在空间体验上的全新尝试。

趋势三:文化消费催动空间品牌化

长沙的超级文和友是一家2万平方米的“市井博物馆”,主打沉浸式体验,以一砖一瓦的精细度复原了80后记忆中的长沙老街。今年十一黄金周里,更是创下了“排号4万、等位2万”的客流记录。

随着城市的发展,高楼大厦拔地而起,很多城市里市井文化的模样已经渐行渐远,它们只能存在于当代人的记忆里。当文和友把这个场景还原出来,里面的一景一物,各类小吃美食,瞬间让人一见如故,唤醒大脑中关于那段时光的记忆,引发潜意识的情感共鸣。

当代人所热爱的文化消费,最讲求的是情感上的共鸣和稀缺性,唾手可得、随处可见的文化反而无法引起消费冲动。

80年代的市井文化之所以能受到这么多消费者的热捧,跟微博上李子柒的爆红是一个逻辑,折射出的是城市化进程中,都市人群的尴尬现状:逃不开的都市,回不去的故乡,对儿时的向往,对现实的无奈。

文和友从怀旧心理入手,靠输出民俗文化内容获得流量,再围绕炙手可热的文和友品牌文化,衍生各种文创产品和子品牌,如文和友线上商城、文和友香肠、文和友油炸社、文和友臭豆腐等等,形成全产业链的运营架构。

这种基于文化消费的空间品牌化战略,为餐饮产业化、文化产业化以及商业综合体运营开创了新模式,甚至给全域旅游、城市品牌的打造提供了新思路。

3、商业空间体验的下一步往哪走?

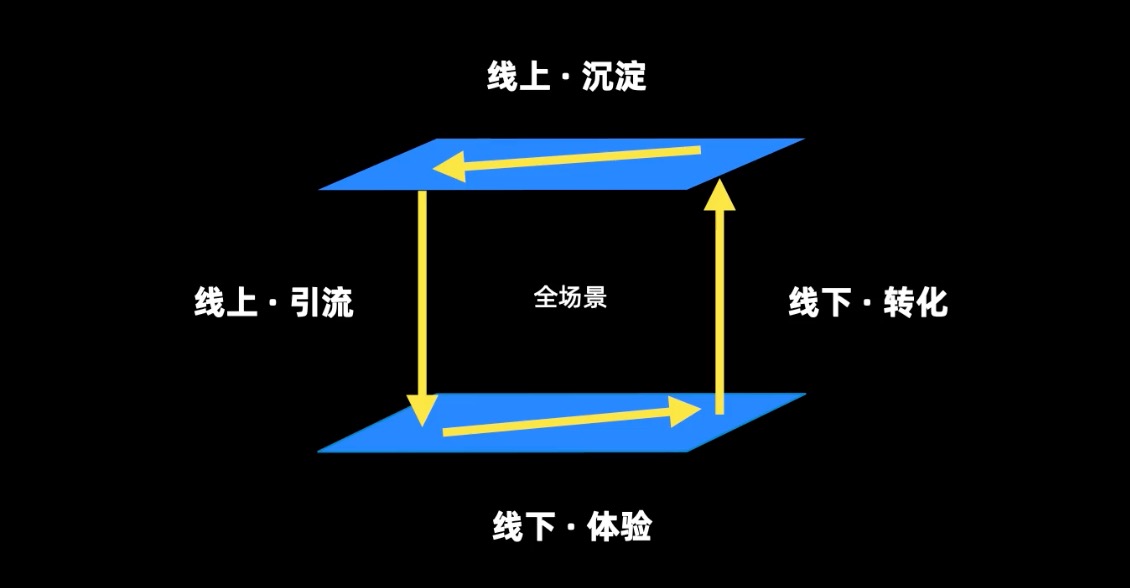

无论消费环境如何多变,最能够吸引并抓住线上与线下消费者的核心仍然是⸺着眼用户全生命周期场景,打造无缝的全场景体验。

购物中心是线下的消费场所,本身具备的消费频率并不高。因此就需要更多能够突破空间和时间限制的渠道,以及能够吸引消费者前往线下的文化内容来进行引流。

基于品牌文化建设线上自有内容平台是其中一个方向。作为线上渠道,平台不仅能够补足消费者在线下购物期后关于资讯、会员等服务的需求,也能够为其创造分享消费经验和营造社交圈子的渠道。

而社交化的内容可以将志同道合的人聚集起来,分享消费经验、互相种草,可以更早地触达潜在消费者,大大唤醒用户的购物欲望,逐渐沉淀形成品牌自身的文化氛围,利用极具吸引力的体验内容引导消费者前往线下,实现向线下引流。

在体验时代,浮于表面的线下 IP 展和主题街区并不能系统地呈现品牌文化,容易被迅速复制和模仿。唯有真正优质的原创内容和不断创新的文化体验,才能成为稀缺资源和差异化价值。

成为细分内容的生产者和贩售者,打造自有的“超级IP”文化,是空间向着内容生产者和贩售者转型的终极目标。

此外,在线下场景合理嵌入线上平台的入口,把原有的线下流量转化、引入平台或会员体系中,为其提供个性化、定制化的服务或体验,以及7X24小时的客户服务,建立品牌与消费者之间更加长久的关系,让消费者长久地参与到后续的经营互动中。

写在最后

购物中心正经历从购物到社交娱乐的角色转变,面临着更多来自用户体验的考验。随着高新技术的变革,商场需要更加关注消费者的细微需求,服务更加细致体贴,多角度呈现感官的立体享受,给消费者带来沉浸式的愉悦感受。

商业即生活,融入生活、注入情感和文化的空间体验,才能打动人心。创新体验不仅是开发商或者一家品牌商的责任,也在于商场中各品牌、业态、场景之间的相互配合。

我们还将在后续系列文章中讨论“场景对空间的影响”,以及“线上渠道与线下空间的数字化链接”等体验相关问题,敬请期待!